Más colaboración, menos confrontación

El célebre lingüista Noam Chomsky y el reconocido periodista e historiador indio Vijay Prashad ofrecen una brújula para orientarse en la geopolítica global. Aniquilación climática o extinción nuclear es una disyuntiva a la que nadie, en su sano juicio, se querría enfrentar. Pero, ¿sigue el mundo en sus cabales?

Comencemos por lo evidente: la invasión rusa del territorio ucraniano terminará en algún momento, ya sea por la derrota de una de las partes o bien por un acuerdo diplomático. Al menos esta cuestión, lógica, debería estar fuera de debate. Pero la derrota de algún bando no está en este momento entre las posibilidades reales, ya que Occidente nunca permitiría que Ucrania sea derrotada por completo, y Rusia –una gran potencia nuclear–, introducirá en el conflicto sus armas nucleares antes de verse doblegada. Dado que la derrota de uno u otro lado queda simplemente descartada, la única salida es la de un acuerdo diplomático. La alternativa a este acuerdo es, en pocas palabras, el suicidio colectivo, a medida que ambas partes siguen escalando el conflicto hasta un punto de no retorno.

Estados Unidos ha articulado una política que desea prolongar la guerra con el objetivo de “debilitar severamente a Rusia” –como el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, y otros altos funcionarios han afirmado explícitamente – y que pretende colocar a Ucrania en una posición de mayor fortaleza para unas eventuales negociaciones. Pero esta política de “debilitar a Rusia” a través de la escalada de la guerra en Ucrania no sólo es la posición de Estados Unidos, sino también la del Reino Unido y, con alguna variación, la de sus aliados europeos. Francia, como es habitual, objeta algunas cuestiones secundarias, pero a la hora de tomar posición no deja de alinearse con Washington.

Aniquilación y extinción

La abrumadora mayoría del mundo pide por su parte un acuerdo diplomático que ponga fin cuanto antes a los horrores de la guerra. Mientras más se demore será peor para Ucrania, quien ha perdido decenas de miles de soldados y ha sufrido grandes pérdidas económicas en todo el país (además de perder partes sustanciales de su territorio a manos de Rusia). Sin embargo, la severa destrucción del territorio ucraniano no se parece en nada a las secuelas dejadas por las guerras relámpago de Estados Unidos y el Reino Unido. Como vimos en la invasión a Irak en 2003 y a Libia en 2011, este tipo de ofensiva va directo a la yugular, demoliendo la infraestructura de energía, los medios de transporte y los sistemas de comunicación, es decir, todo aquello que permite el funcionamiento de una sociedad moderna. Ucrania, por su parte, tampoco ha sufrido el uso de armas ilegales como los proyectiles de uranio empobrecido y las bombas de fósforo blanco (utilizadas por Estados Unidos en Irak). Ningún Jefe de Estado de los países occidentales visitó Bagdad, la capital iraquí, mientras Estados Unidos y el Reino Unido la reducían a escombros. El doble rasero para medir estos conflictos es un hecho evidente.

Los amargos costos de la guerra no se limitan, por supuesto, a Ucrania y los invasores rusos. Millones se enfrentan al hambre a medida que se reducen los suministros de cereales y fertilizantes de la rica región del Mar Negro, y mientras los precios de los alimentos se disparan junto con las ganancias de un puñado de corporaciones multinacionales que dominan el sistema alimentario mundial. La «Iniciativa de Granos del Mar Negro» –organizada entre Ucrania, Rusia, Turquía y las Naciones Unidas en julio de 2022 por un plazo de 120 días, y luego prorrogada– ha transportado más de veinte millones de toneladas de cereales desde aquella región al resto del mundo. Aunque la cifra está muy por debajo de la que supo ser la producción habitual, la iniciativa es, como la llamó el Secretario General de la ONU, António Guterres, un “faro de esperanza”, una muestra de que es posible alcanzar un acuerdo más amplio que tienda hacia la paz.

Mucho antes de la guerra, la humanidad enfrentaba ya las acuciantes amenazas de la extinción –debido a la catástrofe ambiental– y de la aniquilación –acelerada por el colapso del régimen de regulación de armas nucleares–. Colapso que fue inducido por la retirada unilateral de Estados Unidos del Tratado sobre Misiles Antibalísticos en 2002, el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio en 2019 y el Tratado de Cielos Abiertos en 2020. El conflicto en Ucrania y las tensiones alrededor del Mar de la China Meridional explican los siguientes pasos de esta escalada, como la suspensión de la participación de Rusia en el Tercer Tratado de Reducción de Armas Estratégicas en febrero de 2023.

Por otro lado están los limitados pasos dados para abordar una catástrofe ambiental inminente. Los diluídos acuerdos sobre el cambio climático y los debilitados tratados de protección ambiental, no generan confianza en que podamos evitar la sentencia de muerte que pesa sobre la vida humana en la tierra. Incluso estas limitadas e inadecuadas estrategias se han revertido durante el transcurso de la guerra en Ucrania.

Una terrible apuesta

Se ha discutido poco, pero la postura de Estados Unidos y el Reino Unido entraña una peligrosísima apuesta sobre el destino de Ucrania y otros territorios. Ellos consideran que si el “demente” de Vladimir Putin se enfrenta a la derrota, hará sus maletas en silencio y abandonará el poder. Y que por algún motivo no utilizará las armas nucleares que Rusia tiene listas, que podrían emular el tipo de guerra desatado por los norteamericanos y los británicos en Irak, o por los israelíes en Gaza, devastando así Ucrania, incluida Kiev, y las áreas occidentales que por ahora no se han llevado la peor parte de los combates.

Un momento de reflexión debería ser suficiente para revelar lo espantoso de esta apuesta. Es fácil comprender como, por fuera de la burbuja de la propaganda occidental, gran parte del mundo ve el conflicto como una pulseada de poder entre los Estados Unidos –a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)– y Rusia, con los ucranianos instrumentalizados como piezas de un tablero de ajedrez.

“…por fuera de la burbuja de la propaganda occidental, gran parte del mundo ve el conflicto como una pulseada de poder entre los Estados Unidos –a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)– y Rusia”

Por supuesto que esto no quita que haya ucranianos que hayan hecho la misma apuesta, aunque debe recordarse que el presidente de Ucrania,Volodymyr Zelensky, asumió el cargo en 2019 con una plataforma de paz que lo autorizaba a llegar a un acuerdo con Rusia para evitar la escalada del conflicto. El anhelo de paz fue muy evidente en el país, incluso en 2014, cuando el entonces presidente Petró Poroshenko prometió “terminar la guerra en dos semanas”.

Es claro que Estados Unidos impuso a Ucrania su propia estrategia (la de “debilitar a Rusia”), enviando armas de manera masiva, bloqueando las vías diplomáticas y cimentando la ilusión de una victoria imposible. La gran potencia occidental ha influido de manera decisiva en el ánimo general dentro de Ucrania, reemplazando la esperanza de paz por la expectativa del interminable horror de la guerra.

Para casi todo el mundo la guerra es una calamidad, tanto mayor cuanto más se prolonga. Para casi todos. Otros, en cambio, están muy satisfechos con el conflicto. En las oficinas de las corporaciones de combustibles fósiles, de los fabricantes militares y de las instituciones financieras que los sustentan, la euforia parece no tener límites mientras disfrutan de ganancias récord. En octubre de 2022, el Pentágono dijo que estaba gastando 1.2 billones de dólares en contratos con fabricantes de armas para reponer el stock utilizado en Ucrania. El anuncio hizo subir las acciones del conglomerado Northrop Grumman en un 40 por ciento y de la multinacional Lockheed Martin en un 37 por ciento. Debido al bloqueo del gas ruso en Europa, las compañías energéticas occidentales –Chevron, ExxonMobil, Shell, BP y TotalEnergies– tuvieron ganancias suplementarias por 134 mil millones de dólares. Las empresas petroleras y armamentísticas continúan elaborando sus nocivos productos, aumentando los riesgos para la vida humana organizada, al explotar nuevas regiones para la producción de combustibles fósiles con destino para la guerra.

La OTAN global

En la dimensión geopolítica, Washington ha registrado grandes avances. Antes de la escalada del conflicto contra Rusia –con Ucrania como punto álgido– y contra China –con Taiwán como zona de conflicto– la OTAN se había vuelto casi obsoleta. En 2006, Ivo Daalder y James Goldgeier escribieron un artículo en la revista Foreign Affairs reclamando por una «OTAN global», un proyecto que por entonces parecía completamente quijotesco, a pesar de que la alianza atlántica hubiera operado “fuera de aŕea” en Afganistán. Cinco años después, en 2011, la OTAN llevó a cabo otra operación “fuera de área” contra Libia, cuyas acciones no justificaban invocar el Artículo 5 del tratado fundacional, que ordena a la alianza militar actuar en defensa de un estado miembro agredido.

Pero ni la aventura militar en Libia –que prácticamente destruyó el país– pudo darle a la OTAN, tras el fin de la Guerra Fría, el impulso vital que necesitaba, ni pudo justificar las prerrogativas globales que ostenta en la actualidad. Fue la «Nueva Guerra Fría» contra China y Rusia la que permitió que Estados Unidos revitalizara a la alicaída alianza atlántica, cada vez más amenazada conforme Europa se integraba con Rusia en materia energética y con China en términos de inversión. La invasión de Putin a Ucrania revitalizó la OTAN, y le entregó Europa a Estados Unidos en bandeja de plata.

Desde la Segunda Guerra Mundial Washington ha tenido la preocupación de que Europa tomara un rumbo independiente, desarrollando sus muy naturales relaciones comerciales y de todo tipo con el Este. Una relación muy positiva y exitosa, como la describen algunos economistas, entre la Europa industrial avanzada –con epicentro en Alemania– y los ricos recursos naturales del este europeo, con el enorme y atrayente mercado chino. Estas oportunidades se hicieron tanto más realistas después del colapso de la Unión Soviética, cuando Mijaíl Gorbachov propuso una “casa común europea” desde Lisboa hasta Vladivostok, sin alianzas militares, sin vencedores ni vencidos, con un sendero común hacia un futuro socialdemócrata.

“Desde la Segunda Guerra Mundial Washington ha tenido la preocupación de que Europa tomara un rumbo independiente”

Pero eso no debía suceder. El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, lanzó una nueva guerra fría al violar la promesa, firme e inequívoca, ralizada por el presidente George H. W. Bush, quien se comprometió a que la OTAN no se expandiría ni una pulgada hacia el este de Alemania, a cambio de que Gorbachov habilitase su reunificación, y permitiese su incorporación a la OTAN, una alianza militar hostil (una concesión para nada insignificante considerando la historia de ambos bloques). Clinton traicionó el acuerdo hecho por el Secretario de Estado de los EE.UU., James Baker, y por el último Ministro de Relaciones Exteriores soviético, Eduard Shevardnadze, el 9 de febrero de 1990. Acuerdo que ha sido gravemente tergiversado por los comentaristas occidentales, pero que fue de hecho un pacto firme y carente de ambigüedades, como se desprende de su propio texto. La parte soviética demandaba entonces: “Por supuesto, tendría que haber garantías férreas de que la jurisdicción de la OTAN o de sus fuerzas no se moverán hacia el este. Y esto tendría que hacerse de una manera que satisfaga a los vecinos de Alemania del este”. La respuesta de Baker a Gorbachov no fue menos clara: “Entendemos la necesidad de garantías para los países del este. Si mantenemos la presencia en una Alemania que sea parte de la OTAN, la jurisdicción de la OTAN y de las fuerzas de la OTAN no se extenderá ni una pulgada hacia el este”.

Pero la alianza atlántica comenzó su imparable marcha oriental con la absorción de la República Checa, Hungría y Polonia en 1999; de Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia en 2004; de Albania y Croacia en 2009; de Montenegro en 2017; y, finalmente, de Macedonia del Norte en 2020. En la Cumbre de Bucarest, en abril de 2008, anulando las objeciones de Francia y Alemania bajo la presión de Estados Unidos, los estados miembros de la OTAN acordaron que Georgia y Ucrania serían parte de la alianza en el futuro. Pocos meses después, en agosto, Georgia y Rusia libraron una guerra por las áreas separatistas de mayoría rusa de Abjasia y Osetia del Sur, una guerra que fue el preludio del conflicto en torno a Ucrania.

El presidente de Rusia hizo sonar la alarma en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007, cuando dijo que el mundo no necesita un “amo único” y pidió garantías de seguridad para su país. Estos puntos fueron ignorados, y Putin –que había sido hasta entonces un aliado leal de Occidente– fue denigrado por la “audacia” de cuestionar el liderazgo estadounidense. Así fue que Putin, considerado por George W. Bush y Tony Blair como un «gran demócrata» antes del 2007, se convirtió luego en el «gran dictador».

La retirada unilateral de Estados Unidos de los tratados sobre armas nucleares sugirió a los rusos que Occidente podría no solo ampliar la OTAN, sino colocar armamento letal a corta distancia de las principales ciudades del país, que no serían ya capaces de protegerse a sí mismas. Este constante camino hacia la confrontación –incluyendo la intromisión de Estados Unidos en la política interna de Ucrania desde hace más de una década– condujo directamente al espectáculo de terror actual, que continuará agravándose si no hay una voluntad real de ponerle fin.

La «Nueva Guerra Fría»

Con Europa en su bolsillo, Estados Unidos ha podido –al menos por ahora– extender la alianza atlántica a la región del Indo-Pacífico, alistando a la OTAN para su confrontación con China, que podría llegar a ser aún más siniestra que los terribles sucesos en Europa. El proyecto norteamericano para el Indo-Pacífico incluye la creación de alianzas militares alrededor de China (como el llamado Quad, con Australia, India, y Japón) y la creación de la «OTAN Plus» (que incluye a Australia, Israel, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur).

Los neoconservadores que dirigen la política exterior del presidente estadounidense Joe Biden han intensificado esta confrontación contra China. En términos oficiales, China ahora está “rodeada” por “estados centinela”, provistos por Estados Unidos con armas de precisión que apuntan al gigante asiático, y respaldados por maniobras navales masivas realizadas en el Océano Pacífico. Los B-52 con capacidad nuclear ahora tienen base en la ciudad australiana de Darwin y en la isla de Guam, a poca distancia de China.

“Con Europa en su bolsillo, Estados Unidos ha podido […] extender la alianza atlántica a la región del Indo-Pacífico, alistando a la OTAN para su confrontación con China “

Taiwán es el principal foco de conflicto. A fines de febrero de 2023, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU., Michael McCaul, dijo a ABC News que “Hoy es Ucrania. Mañana será Taiwán”. Durante cincuenta años, la política de «Una sola China» ha mantenido la paz en Taiwán, un logro para nada insignificante en lo referente a los asuntos internacionales. Paz que ahora se encuentra seriamente amenazada, principalmente por algunas iniciativas estadounidenses altamente provocativas que ya nos resultan familiares. Fue el caso de la visita de los funcionarios estadounidenses que encabezó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, seguida por otros actos imprudentes de la misma naturaleza. La Ley de Política de Taiwán (2021-2022), aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, pide que se otorgue a Taiwán el estatus de aliado no perteneciente a la OTAN, sin restricciones diplomáticas de ningún tipo, junto con el envío de una ayuda militar mayor y del entrenamiento conjunto de las fuerzas militares norteamericanas y taiwanesas, en un paralelismo inquietante con las políticas seguidas en Ucrania en la última década.

Lo más grave de todo es que el equipo de Biden ha declarado una «guerra económica» contra China –como acertadamente la llama la prensa financiera internacional– diseñada para impedir el desarrollo tecnológico del país asiático. La guerra comercial, así como la militarización de dicha guerra, no se debe a una “agresión china”, sino que se explica por el fracaso de las empresas estadounidenses a la hora de competir con sus homólogas chinas. En lugar de permitir la “libre” competencia, el gobierno de EE.UU. ha intervenido aplicando sanciones contra estos sectores y contra ciertas empresas específicas como Huawei. Como sucede con otras medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos contra terceros países –por ejemplo Cuba, Venezuela e Irán– otros estados y empresas se ven obligados a observarlas de manera forzosa. Aunque no les guste, es lo que les toca, dado que resulta peligroso desafiar a la gran potencia occidental.

Esta política dirigida hacia China implica un nuevo golpe para Europa, que ya se enfrenta a fenómenos de desindustrialización por acatar las exigencias de EE.UU. de reducir las compras de energía a Rusia y de poner freno a las inversiones provenientes de China. Países Bajos, por ejemplo, tiene la industria de fabricación de semiconductores más grande del mundo, un componente ineludible de las industrias más avanzadas. Abstenerse, por las amenazas de Estados Unidos, del rico mercado chino, no representaría un golpe pequeño para los europeos. Lo mismo vale para la empresa Samsung, de Corea del Sur, y para las industrias más avanzadas de Japón. Cuánto tiempo estarán dispuestos los países y compañías europeas a soportar esta situación, es una de las muchas incertidumbres del turbulento escenario global.

Mientras tanto, China continúa con sus préstamos globales y con sus proyectos de inversión y desarrollo, incorporando a Eurasia, extendiéndose a África, Medio Oriente e incluso a lo que Estados Unidos considera su “patio trasero”: América Latina y el Caribe. La «Nueva Ruta de la Seda» –que cumple ya una década– y los préstamos concedidos por el Banco Popular de China en monedas locales, se unen al hecho de que China es ahora el principal socio comercial de la mayoría de los países del hemisferio sur. A pesar de la pandemia y de la guerra comercial contra China, en noviembre de 2020 quince países se reunieron en Hanoi (Vietnam) para formalizar su incorporación a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), creando así el bloque comercial más grande de la historia, anclado decididamente en la economía china. Estados Unidos no está en la RCEP, mientras que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica ya no existe.

Hay un famoso poema del escritor inglés Hilaire Belloc que retrata el apogeo del Imperio Británico: “Pase lo que pase, nosotros tenemos la ametralladora Maxim, y ellos no”. Pero las armas no son suficientes para detener el desarrollo de China y su influencia expansiva, y no parece probable que los esfuerzos por estrangular su economía tengan éxito alguno. La mayor parte del mundo se está moviendo hacia un orden mundial que “no tiene un solo amo”; un orden en donde el regionalismo ha llegado a ser una fuerza institucional efectiva y en donde el regionalismo ampliado (a través de alianzas como el BRICS entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) desempeña un papel cada vez más importante en los asuntos internacionales (inicialmente en las relaciones comerciales, pero cada vez más, también, en el mundo de la política).

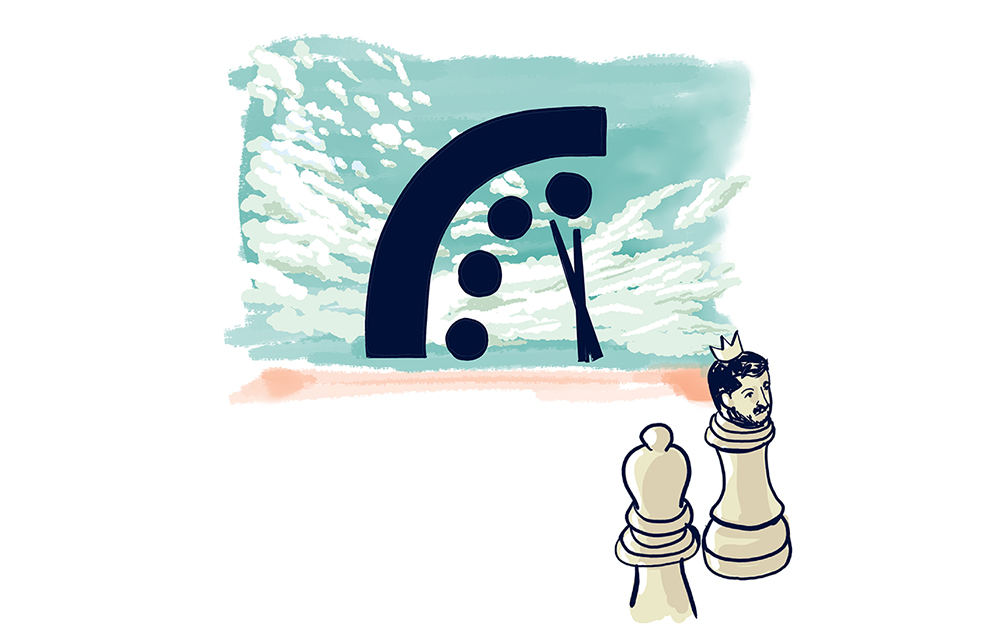

Todo lo que estamos discutiendo tiene un aire demencial: las sociedades parecen haber enloquecido, mientras corren en estampida hacia el suicidio colectivo. Hay una razón por la cual las manecillas del «Reloj del Apocalipsis» se adelantaron a 90 segundos de la medianoche del mundo. Estamos corriendo hacia la destrucción del medio ambiente que sustenta la vida. La guerra nuclear terminal es una amenaza creciente en Europa y Asia. No podemos descartar que emerjan nuevas pandemias, lo que haría que la guerra parezca un picnic en el bosque. Ninguno de estos peligros letales tiene límites. Las grandes potencias encontrarán formas de acomodarse y cooperar por el bien común, o colapsarán todas juntas. Al comienzo de la pandemia, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó a los países del mundo a ser más colaborativos y menos conflictivos. Los problemas comunes necesitan soluciones comunes, dijo. Fueron palabras sabias, y necesitan ser escuchadas.

Este artículo fue publicado en la edición #556 de la revista de ALAI, disponible aquí.